大家好,我是麻醉手术科“90后”麻醉医生张宇泽,我从未想过,会有机会与医院麻醉奠基人陈恒杰陈老见面。那天下午,99岁的陈老坐在沙发上,当得知我也是一名麻醉医生时,陈老露出了开心的笑容,陈老已无法说话,但与我握着的手指一直在动。陈老指间的温暖力量和慈祥的笑容,陈老爱人和儿子娓娓讲述,满屋的医学书籍和一箱子的手写笔记本,短短2个小时的接触,我仿佛与这位99岁的医学前辈、老共产党员进行了一场跨越世纪的精神对话。陈老就如同夜空中最明亮的星辰,不仅照亮了医学的浩瀚长河,更在我们这些后辈的心中燃起了永不熄灭的明灯。

选择从北京到内蒙边疆!

陈恒杰陈老1926年出生在北京,1949年5月加入中国人民解放军,并进入中国人民解放军第四军医大学学习。1953年进入北京协和医院实习,毕业后留在协和医学外科学系工作,任住院军医,是一位出色的外科医生。1957年2月,陈老接到上级通知调到中国人民解放军总医院(301医院),在此期间,陈老与同在一个医院工作的孙祖珍—一位用自己一生支持和陪伴陈老的爱人组建了家庭。1958年5月,中国人民解放军总后勤部下达命令,要求301医院外科组支援包钢医院建设,陈老做了人生中一个重要的选择,响应号召,听党指挥,支援包钢!当爱人得知这个消息,二话没说,第二天也向组织打了报告,两个年轻人告别了熟悉的北京,一同转业来到包钢医院。这一来,便是一辈子。

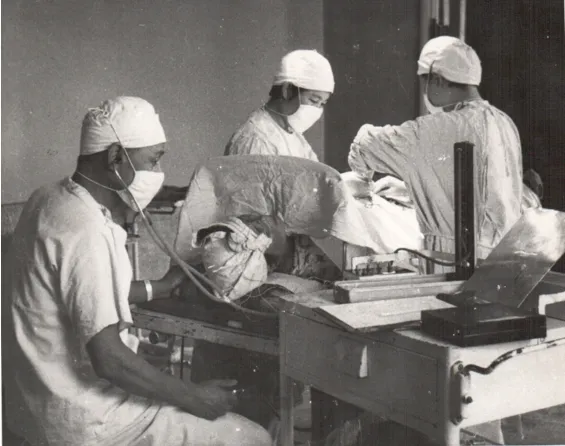

建院之初的包钢医院,条件异常艰苦。医院门诊加住院病房,总共只有5名外科医生,而且没有麻醉医生。陈老因在协和进修过麻醉,便主动身兼两职,常常是自己一边麻醉一边做手术,其他医生有手术同样需要陈老麻醉,他要比上所有医生更忙。陈老的爱人回忆,从走进包钢医院那天起,他就没怎么回过家。

第一排右一陈老

1959年初,一场惊心动魄的抢救战役在包钢医院打响。包钢厂区送来一位被铁水灼伤的患者孙跃武,其大面积烧伤达93%,情况万分危急。由于患者其他部位的血管已无法找到,静脉输液只能经股静脉和颈前浅静脉进行,输液时针头不好固定,陈恒杰就用铁丝做成支架以维持输液,让患者挺过了休克关。接下来就是修复大面积的损伤。患者全身几乎所有的皮肤都烧伤,为了给患者植皮,医院动员全体员工献皮,先给Ⅲ度创面做异体植皮,然后再给其他部位植皮。手术、抢救,抢救、手术,一直持续了43天。陈恒杰和同从301医院来到医院的马鸣祥、李金生、潘琪伟和科内的医护人员日夜守护在患者病床旁,累了就在手术室里铺个单子,席地而睡。一旦病情发生变化,他们便立即冲向手术台。在全院既无必要的设备药品,又缺少治疗烧伤经验的情况下,他们凭借着顽强的毅力和精湛的医术,成功挽救了患者的生命,创造了生命奇迹。

1958年,陈老的大儿子出生,夫妻两个人同在医院上班,无法照顾孩子,产假最后两天,陈老和爱人一狠心,把孩子送回北京姥姥家,一直到孩子上学,才接回包头。如今陈老的大儿子已经快七十岁了,日夜守护在父母身边,他仍会像个孩子,不时的亲吻父亲的脸颊,紧紧搂住父亲,轻声喊着“爸爸!”不知很多年前,会有多少次,他就这样抱着爸爸,不愿松开自己的小手。

选择做一名麻醉医生!

随着医院业务逐步扩大,手术越来越多,陈老面临了人生又一次重大选择,是做外科医生,还是做一名麻醉医生?当时,许多人都深知麻醉工作危险性大,不愿涉足。但陈老看到医院因缺乏麻醉医生而面临的困境,毅然决然地从外科医生转为麻醉医生。他知道,没有麻醉,外科手术的发展就会受到极大限制,无数患者的生命健康也将难以保障。1962年4月,陈老成为包钢医院首位麻醉医生!当时麻醉只有2人,陈老和1名护士。因没有多余的房间,便将手术室外面的男厕所改造成麻醉办公室,正式成立了麻醉组。

那时的手术室很简陋,麻醉药物简单,没有监护设备,仅有一台中华牌麻醉机,麻醉器械也少得可怜。实施麻醉时,只能采用气管内乙醚全身麻醉或腰椎麻醉,颈部甲状腺手术和上肢外伤手术则采用区域阻滞麻醉。在这样的条件下,陈恒杰摸脉搏数心率、捏皮球量血压、用乙醚滴在病人口鼻处的纱布上做麻醉、脚踩抽吸器来吸痰。一次手术中,患者突然心跳骤停,陈老一边心肺复苏,一边指挥护士调整三路静脉用药,最终成功完成手术。

陈老是技术创新的“领头雁”。被确定为专业麻醉医师后,便开启了一系列开创性工作。1962年5月,就由陈老主持,开展了内蒙古地区首例硬膜外麻醉。1963年,又主持开展了胸部外科麻醉,连续做了7例胸外肺手术,按照当时有限的条件,全部采用静脉复合麻醉,均取得成功。陈老凭借着严谨的态度和高超的技术,几乎没有出现过意外事故,为医院外科专业的发展提供了坚实的保障。

第一排左三陈老

1981年11月,医院开展自治区首例肾移植,在陈老带领下,麻醉科在肾移植手术中,应用连续硬膜外麻醉与处理,达到国家级水平。同时,医院开展的首例心脏外科麻醉、颅脑手术麻醉、高龄老人麻醉,也都在他的努力下取得了圆满成功。此外,他还主持开展了KDP液在临床麻醉的应用,和安钠咖解除硬膜外麻醉寒战反应观察等研究。近50年里,他做过各种麻醉,从全身麻醉的乙醚气管内麻醉、气管内静脉复合麻醉,到区域阻滞麻醉的臂丛麻醉、连续硬外麻醉等,其中以连续硬膜外麻醉应用最为广泛。他还积极推动包头市麻醉发展,每月坚持举办全市麻醉业务集中学习交流。50年里,陈老就像一位不知疲倦的开拓者,在麻醉领域不断探索前行,为医院、为包头市麻醉学科的发展奠定了坚实的基础。

第一排右一陈老

选择一生留在包头!

陈老的职业生涯历经磨难。在特殊年代,他身体和精神受到双重打击。粮食短缺,陈老和同事们常常是饿着肚子做手术,一天下来,食堂也只能是送来一盆清水煮面条,导致许多人营养不良,加上长时间高压工作,陈老常年拖着水肿的双腿工作。1968年冬天,陈老不幸患上了大叶性肺炎,病情凶险,被从“牛棚”中抬出来时,已面如死灰,生命垂危,幸亏同事们夜里全力抢救才挽回生命,陈老因此落下一身病痛。陈老的爱人回忆起当年情景,依然是满眼泪水,心痛不已。1978年12月陈老因十二指肠溃疡疼痛难忍,做了胃大部切除术,之后陆陆续续做了4次手术。即便如此,陈老也从未想过放弃,依然坚守在包钢医院自己热爱的麻醉岗位上。

第一排左一陈老

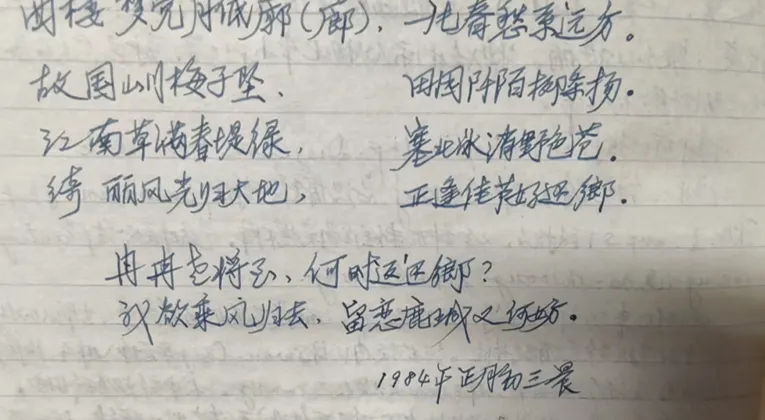

陈老无论是外科还是麻醉,技术都非常好。早在协和医院,就已展露锋芒。1983年,陈老在协和医院的老师吴英恺找到他,“北京要建一家新医院,你回北京来吧!”这就是如今赫赫有名的安贞医院。当年同期来包头支援的医生有人已陆续选择离开,一转眼,陈老离开家乡也快30年了,但此时又正是医院外科发展最为迅速的时期,是回北京还是继续留在包头,这一次的选择似乎更难!1984年正月初三晨起,陈老在笔记本上写下了这样一段话“冉冉春将至,何时返还乡?我欲乘风归去,留恋鹿城又何妨”。1984年4月,安贞医院正式建院。而陈老最终选择了继续留在包头,留在包钢医院,并一直工作到2010年,那年陈老85岁。

陈老和爱人孙祖珍

选择终身学习、终生求索!

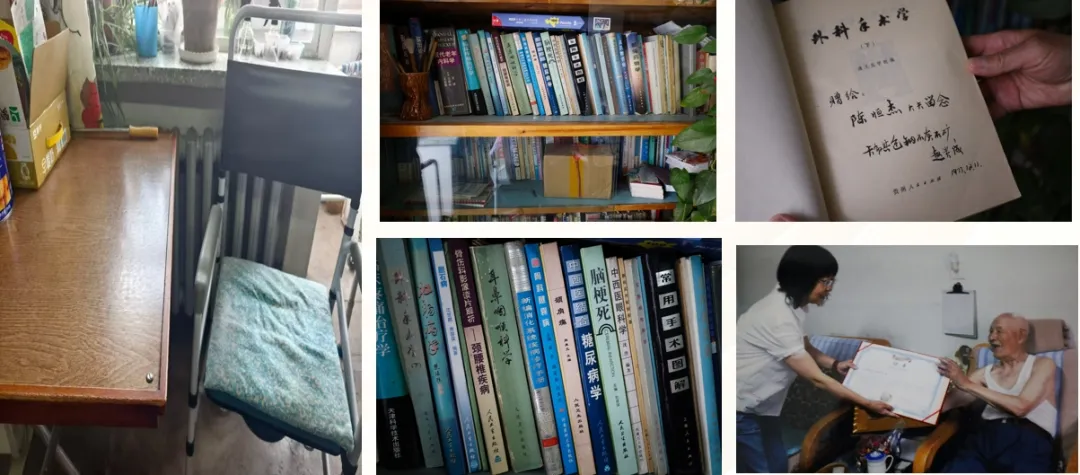

医院里了解陈老的前辈们说陈老胆子特别大,从头颈部到腰骶部,不论多高危的麻醉他都敢上。而这份“胆大”的背后,是他扎实的专业知识和丰富的临床经验,更是他对患者生命高度负责的态度。在陈老爱人孙大夫眼中,他太爱学习,太勤奋,太认真了,除了工作,就是看书,几乎没有别的兴趣爱好。大儿子回忆道:“90岁了,老爸还坚持每天学习,写笔记,看医学书籍。我们都知道他的爱好,过生日给他送医学书,他看到就特别高兴。”陈老曾经把自己珍藏的三百余本医学书籍捐给医院图书馆,就这样,如今在陈老的书柜里还有满满的医学书,麻醉、药物、临床疼痛、外科、肛肠、骨伤、眼科、耳鼻喉科、解剖、中医等等,虽然旧了,在阳光下依然熠熠生辉。旁边是一张桌子和一把椅子,大儿子告诉我们,父亲经常在这里一坐就是半天。

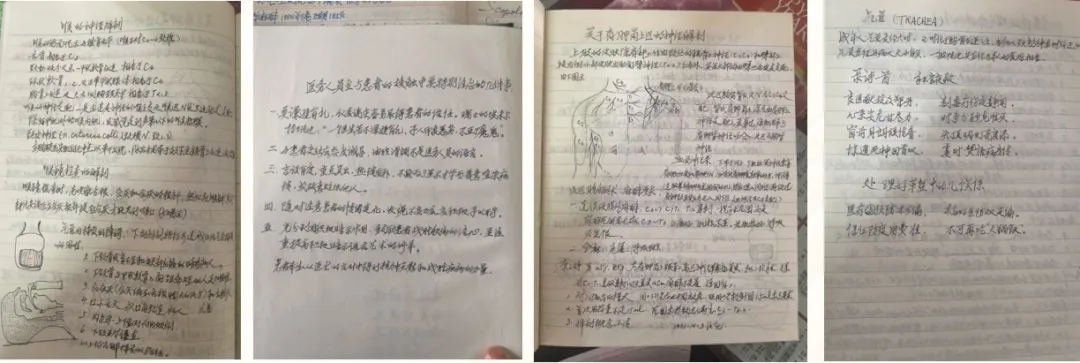

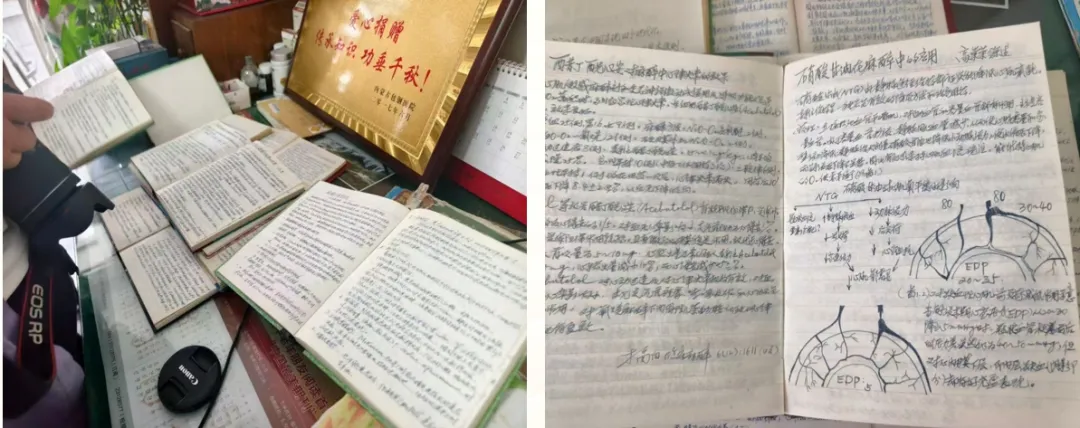

让我这位“90后”最震惊的是,陈老满箱的笔记本。随手翻开,每一页都工整细致,有时还有手绘的配图。里面有手术时间、患者姓名、诊断、手术名称、麻醉注入量、效果观察以及并发症,记录着第一例肾移植术后已工作4年。里面有陈老遇到的特殊患者的麻醉记录,包括麻醉诱导、实施的全过程,以及为什么这么做的原因分析、患者术前、术中、术后的情况。里面有一篇一篇从权威麻醉期刊上的摘编,与原文不同的是,每一篇最后都有他的思考和总结,有关心血管手术麻醉管理的文献,陈老会专门整理在一起,综合起来深入研究。里面有重要麻醉的记录,对有麻醉作用的中药逐一说明药理和用途,陈老会特别注明:中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。陈老有写到:我们要提倡实事求是的科学态度,需要把我们工作中的重要经验,包括成功的经验和错误的经验,加以总结,使那些有益的经验得到扩大,而从那些错误的经验中取得教训,必须博采百家之长,不断完善综合治疗方案。

笔记里面还有改革遇到了困难,科室技术怎么办?要坚定不移地向前,努力钻研,克服困难,承担重任;要团结大家,振奋精神,奋勇向前。里面还有在医院开展心外手术前,陈老就开始研究冠状动脉搭桥术麻醉、冠脉循环药理学;在医院第一例肾移植术后,陈老就提前锁定了器官移植的下一个目标—小肠、胰腺移植麻醉,把麻醉研究放在外科手术前是陈老笔记带来我的最大触动。里面还有陈老在九十年代初对现代疼痛治疗的研究和实践记录。这些笔记,不仅是陈老学习和工作的记录,更是老一辈医务工作者严谨求实、认真治学态度的生动写照,让我们高山仰止、心生崇敬。

再次握住陈老的手时,我眼前燃起一盏明灯,这盏明灯,将引领我前行!医者传承,生生不息!