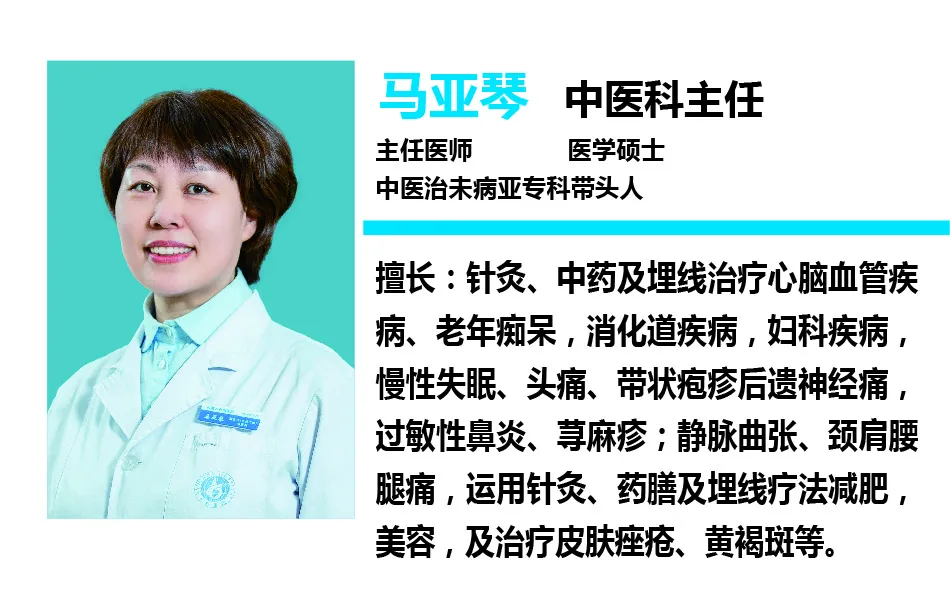

在内蒙古包钢医院中医科弥漫的淡淡药香中,马亚琴主任指下的银针温柔精准。93年盛夏,这位北京中医药大学的高材生回到家乡包头,未曾想到职业生涯的第一个“病人”竟是自己的母亲。母亲多年被哮喘折磨,当马亚琴屏息凝神,将纤细的银针精准刺入肺俞、定喘等穴位,见证母亲呼吸逐渐平稳、安眠整夜时,她心中烙下至深不渝的信念:“中医确能解沉疴,其道幽深,值得毕生求索。”

三十载淬炼:从疗养院新秀到中医领军人

毕业之初,马亚琴在青山疗养院默默耕耘。1997年,她主动请缨调入包钢医院中医科,在这片更广阔的天地扎下根来。从普通医师到科室主任,再到包头市名中医,三十余载寒暑易节,她亲历了科室从寂寂无闻到声名鹊起的蜕变。

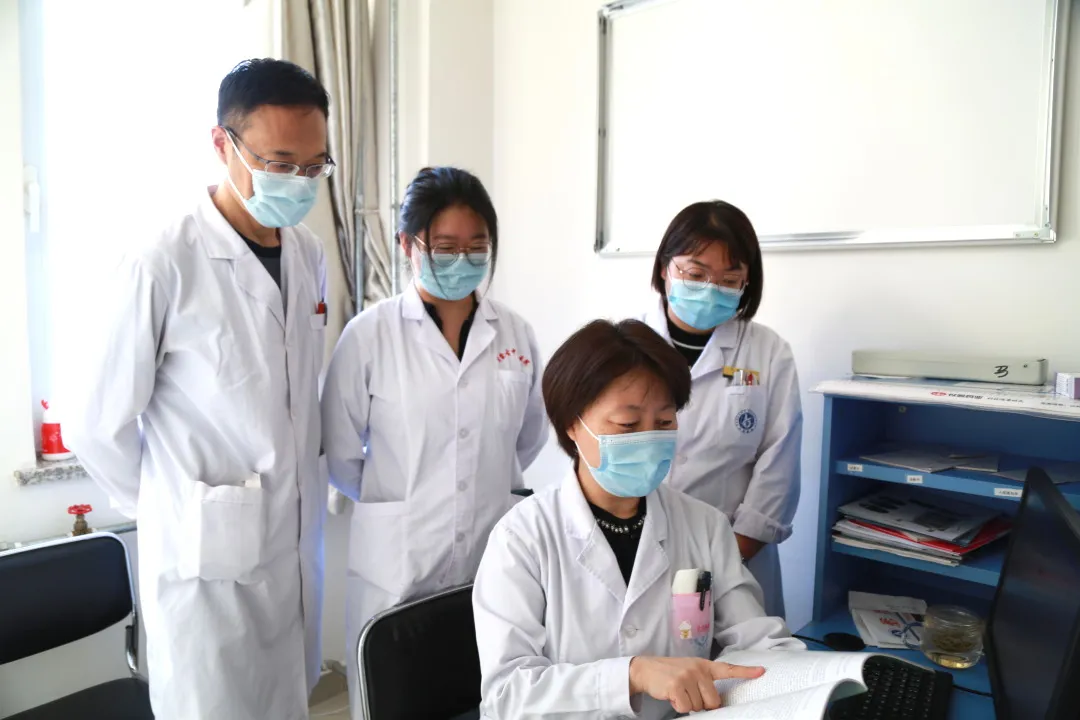

中医科没有单一专精的局限,每位大夫都是“多面圣手”,深谙中药方剂之妙,亦精通针灸、埋线等非药物疗法。8名正高职称专家、4名主治医师、4名住院医师和1名副高,构成了高水平中医人才梯队。面对一位重症脑梗患者,他们摒弃“单打独斗”,开创协作诊疗模式——马亚琴开方固本培元,擅长康复的姚星宇大夫配合针灸与中医手法训练,青年医师跟进埋线疏通经络。不同流派、不同专长在此交汇,为患者织就一张全方位康复之网。

禅心仁术:静水流深的医者之道

许多患者评价在马亚琴诊室“如沐春风”。这份沉静的力量,被她称为中医人的“禅定功夫”。一位长期胃痛的患者辗转多家医院未果,马亚琴凝神为其号遍双手脉象,指尖在寸关尺间细细体察。“脉弦细而数,左关尤甚,此乃肝郁化火,横逆犯胃。”她温言解释,“不是胃本身的问题,是情绪压力让肝气‘欺负’了胃。”三剂疏肝和胃的汤药辅以耳穴压豆,患者胀痛明显缓解。这份洞察力,源于她对中医整体观的深刻领悟:“一个胃痛患者,需号遍双手脉象,洞察全身脏腑关联。心若不静,何以辨明是肝气犯胃还是脾虚湿困?”

马亚琴常对学生说:“中医是整体观照的艺术,更是医者仁心的修行。”中医科“至善至美,大医精诚”的科训,是她行医的圭臬。她要求学生既严谨辨证,更需修习“待患之道”。一位焦虑症患者因不满排队时间稍长而大声抱怨,马亚琴亲自将其引入诊室,并未急于辩解,而是专注倾听其躯体不适的每一个细节,待其情绪平复后轻声解释:“您肝气不舒,郁而化火,这烦躁也是病象。我们慢慢调,会好的。”一席话让患者赧然,后续治疗异常配合。

破茧成蝶:古法新用解时代之困

马亚琴深知,让中医学焕新发展,就要回应时代之需。当一位中考少年因“脑雾”辍学在家,西医诊断为焦虑抑郁,马亚琴却从虚浮无力的脉象中探得“中气下陷”之机——气血无法上荣于脑。她以补中益气汤为基,巧妙配伍醒脑开窍之品,更在少年颈肩劳损处精准埋线。数周后,少年眼中阴霾尽散,重新捧起课本时专注力显著提升。

面对现代人普遍的健康焦虑,她将中医智慧融入日常关怀。两年来,中医科自费为患者及职工熬制“元气茶”——诊室一角的保温桶成为独特风景。立春的玫瑰疏肝茶、三伏的薏米赤豆饮、深秋的雪梨百合露,依据四时节气调配的药食同源饮品,承载着“治未病”的古老智慧。一位常来打茶的保洁阿姨笑着说:“中医科的元气茶比止咳糖浆管用,我这老慢支入秋都没犯!”这份无言的关爱,润物无声地传播着中医文化。

继往开来:中医亚专科的发展之路

面向未来,马亚琴为科室绘制清晰蓝图:紧跟国家指南,聚焦中医优势病种,发展特色亚专科。中医疼痛门诊是她的战略重点,与刘兆强大夫融合北中医院士导师的骨伤精髓与西医疼痛技术,创造出独特的“中医微创疼痛疗法”,以针灸、中药替代激素的思路,为疼痛患者提供了更温和持久的解决方案。

体重管理战场同样战果斐然。在“体重管理年”当下,马亚琴团队将埋线减重技术打磨得炉火纯青。护士长展示的记录本上清晰写着:“张女士,半月疗程,埋线1次,配合饮食建议,减重12斤。”马亚琴常对患者强调:“减重不是目的,是打开健康之门的钥匙。中医帮你调理易胖体质,才是治本之策。”她深知,控制体重是遏制高血压、糖尿病等慢病的源头活水。

从用一枚银针为母亲驱散哮喘阴云,到带领团队以多元疗法守护万千患者;从疗养院的青涩医者,到掌舵包头地区实力最强的中医科之一。在包钢医院这片沃土上,马亚琴与她的团队正以仁心为舟,以传承为楫,在奔腾的时代浪潮中,稳稳驶向中医济世安民的又一个明天。